摘要:在七七事变88周年纪念日(7月7日),华中农业大学文法学院实践团赴随州九口堰纪念馆开展实践活动。师生们通过参观李先念新四军第五师师部旧址及珍贵文物史料,沉浸式感受革命先辈在艰苦条件下坚持抗战的壮举。此行作为一堂“行走的思政课”,让青年学子深刻领悟红色精神,坚定了将爱国信念融入学业与未来奋斗征程的决心。

七月七日,一个镌刻着中华民族的血性与不屈的日子,恰逢七七事变88周年,在贾玉龙老师的带领下,华中农业大学文法学院赴湖北省随州市暑期社会实践团满怀敬畏之心来到九口堰纪念馆,聆听革命先辈在动荡年代抛头颅洒热血的往事,感受这片革命热土不屈的民族血脉。在这片红色热土上进行了一堂“行走的思政课”,以脚步丈量历史,用敬畏感受信仰的余温。

一、九口堰革命文化背景

据工作人员介绍,九口堰地处随南,地势险要,李先念曾率领新四军第五师在此地创建革命根据地,这里是第五师师部驻地,也是鄂豫边区抗日民主政权的核心区域,部队在此整编、发展,成为了华中抗日的重要力量;多次粉碎日伪军的“扫荡”,为华中抗战胜利作出重大贡献。九口堰纪念馆通过对文物、史料和场景的复原,展示了第五师的抗战往事,是爱国主义教育的重要场所。

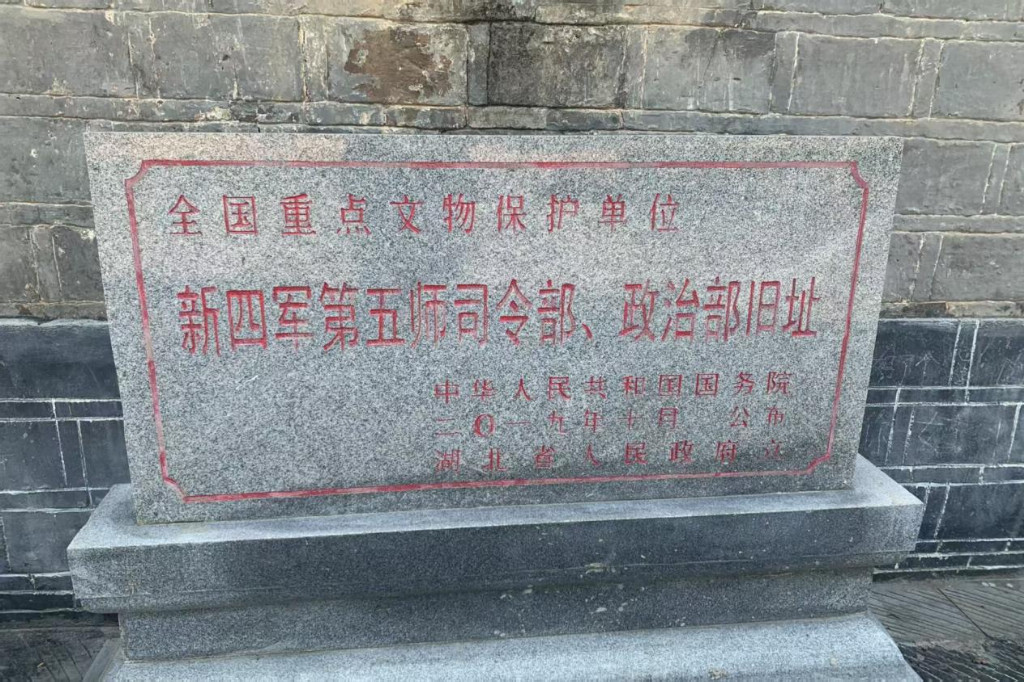

纪念馆门口石碑 吴亦悔摄

二、参观纪念馆,感受历史余温

缓步进入老馆,仿佛穿越了时空。正厅是师部作战指挥室,简朴的木桌、地图、马灯和一部老式电话机静静陈列,无声诉说着当年运筹帷幄、决胜千里的紧张氛围。东、西两侧的厢房被精心复原为李先念师长、陈少敏政委等领导人的卧室兼办公室。室内陈设极其简单,真实再现了革命先辈们艰苦朴素、夙夜在公的生活场景。旧址内还设有参谋处、机要室、警卫室等复原场景,每一件朴素的用具都承载着厚重的历史。烽火连天的抗战岁月仿佛在眼前重现,指尖轻敲过那台老旧的发报机仿佛能捕捉到当年紧急军情穿越电波的震颤,目光略过一张张标注着行军路线的简陋地图仿佛能感受到先辈们在炮火中辗转奔波的艰辛与决绝。泛黄的电文手稿、磨损的军装武器、复原的作战指挥部场景......当听到李先念等革命先辈在此运筹帷幄、指挥千军万马开辟鄂豫边抗日根据地的壮举,看到革命志士在如此极端艰苦的条件下仍斗争到底的图片史料,实践团成员倍感震撼。

实践团观看革命短片 黄蕴思摄

三、信念点亮崭新征程

通过本次参观,实践团成员们深刻感受到了那段炮火岁月的艰辛,只有站在先辈们战斗过的地方感受那段滚烫的历史,才能真正懂得‘一寸山河一寸血’的分量,看着展柜里锈迹斑斑的马灯,仿佛看到了当年指挥部的彻夜灯火,更仿佛看到了穿透黑暗、指引前路的精神之光。实践团成员吴亦悔表示,作为新世代青年,更应当不负韶华,将这份赤诚融入学业与未来事业,走好属于这一代人的长征路。在‘七七’这个特殊节点组织此次活动,成功地让青年学子沉浸式地感受到了九口堰每一寸土地所浸透的汗水与热血,这比任何说教都更有力量。

实践团体验电报机 贾玉龙摄

九口堰的红色记忆已不再是教科书上的遥远篇章,通过这次深刻地寻访,它已深深镌刻进青年学子的精神图谱,红色基因的传承不在别处,正是在今日青年人挺直的脊梁和望向未来的灼灼目光之中,那穿越历史的精神火炬,必将在新世代的奋斗征程上迸发出更加璀璨夺目的光芒。

实践团在纪念馆门口合影 贾玉龙摄

(华中农业大学文法学院赴湖北省随州市洛阳镇暑期社会实践团 姚瑶 贾玉龙 吴亦悔 黄蕴思)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏